丹青織錦,歲月為歌:憶母親林阿琴的風骨與光影(下)

丹心為家:妻與母的奉獻之路

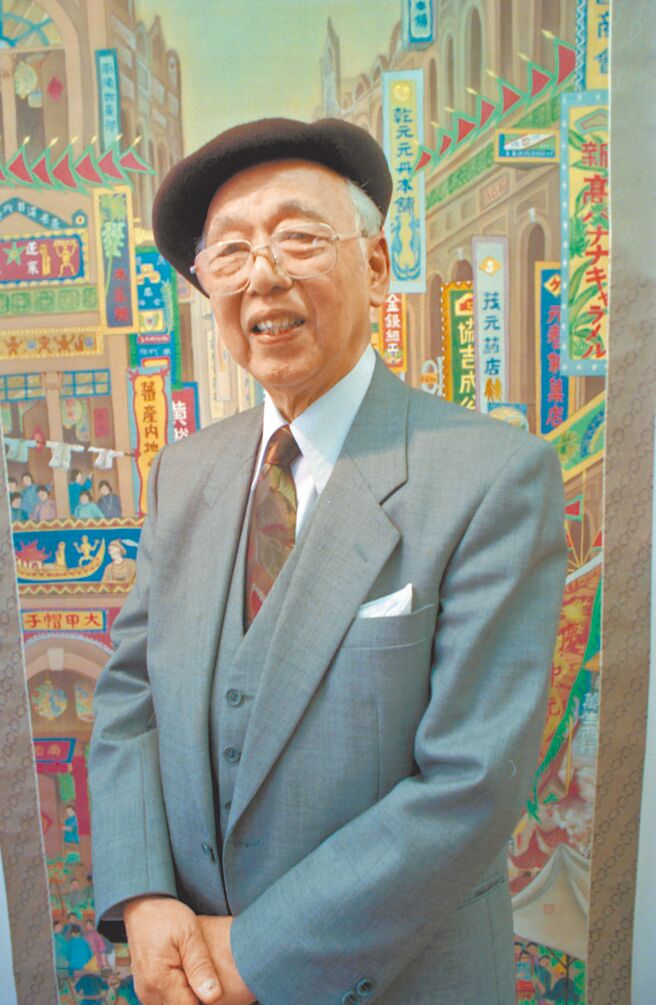

從高等學院畢業前,母親經恩師鄉原古統的引介,在1934年結識了在台中開畫展的父親郭雪湖,兩人同是大稻埕出身,彼此又對繪畫有興趣。一年後,他們在台北神社舉行了一場西式的婚禮。《台灣日報》以「沒有聘金神前結婚──郭雪湖與林阿琴今後將在畫道上共進」為題,報導兩人結婚的訊息,特別著眼於「沒有聘金」這個傳統婚俗的突破。意味著金錢不是母親擇偶的考量,讓母親傾心的是父親的繪畫才華,母親說她婚前透過報紙上的報導知道父親當時已是聲名鵲起的畫家。母親以「惜才」選擇了父親,在適婚的年齡步入家庭,也開啟了以家庭為重心的人生。

母親的繪畫天賦絲毫不遜於父親,但為了成全郭雪湖成為專業畫家的志業,她毅然收起畫筆,甘願以妻子的角色,獨自肩負起養育六個子女的重擔。

在高等學院修讀的課程,不僅滋養了她的生命,更在她成為母親後,化作相夫教子的智慧與力量。即使生活艱辛,她對我們六個孩子的教育,始終全力以赴,毫無怨尤。

1950年代,在幾個兒女逐漸長成,不再需要她日夜照料之後,母親終於得以重拾畫筆,重新投入丹青世界。並且因師從陳進老師,她的創作題材也從求學時代的自然景觀拓展到人物的描繪。

記得母親總是在靜謐的午後走進畫室,而我和弟弟松年便成了母親繪畫的題材。我們穿著她親自縫製的衣裳,依照她的指示擺好姿勢,整個下午充當模特兒,任由母親一邊凝神注視著我們,一邊在畫筆下捕捉她作為一個創作者要表達的意象與神情。

母親常說,畫人物最難之處在於眼睛,因為只要眼神稍有偏差,畫中人物──其實動物亦然──的神采就呈現不出來。她還說,她畫眼睛時必須屏息凝神,暫停呼吸,唯恐胸膛起伏會牽動筆桿,而不能精準落筆。母親對我們叮嚀一向是嚴格的那句話──「不要隨意挪動身體,不要隨便改變姿勢。」那時的我們都是還沒入學的孩童,要長時間維持一個姿勢談何容易?記得在陳進老師的畫室裡,每當母親完成一個段落後,總會順勢點評母親的畫作,並讓我們享用糕點作為獎賞。這個小小的慰藉,是我們最期待的,也讓我們因此忘卻當模特兒僵硬擺姿勢的辛苦,乖順地竭力配合,讓母親專心完成她的創作。

完成於1952年的〈元宵〉,正是母親此一時期的代表作品。她以此作品榮獲第十五屆「臺陽獎」國畫部特選(即第一名)的殊榮,這也是她婚後重拾畫筆後的代表性佳作之一。憑藉這幅作品,母親更獲得了「三創者」的美譽──即孕育了孩子,又親手裁製了衣飾,更創作了這幅畫作,這是藝術家凝聚三重心力於一體的三創。

母親作畫時的專注與嚴謹的神態,至今依然清晰在目,令我由衷敬佩。年少的我,心中常暗自疑惑:那位終日為三餐奔忙的母親,何以一進入畫室便判若兩人?她神情專注,不容絲毫干擾,眉宇間多了幾分威嚴與自信,宛如學校裡令人敬畏的師長。那一刻,她在畫布與色彩之間,開拓著屬於她自己無垠藝術世界的光影。我感覺她不再是照料全家起居、盤籌三餐的溫柔母親,而是一位神凝意專,勇於創新,無懼挫敗的藝術家。

■歲月之歌:溫柔的守護與創作的餘暉

倘若母親仍健在,到了 9月29日這個日子,我必會如往昔般,早早訂妥機票,飛回北加州的家,為母親添壽慶生。那曾是我一年中最盼望的日子──暫時放下塵務,滿心歡喜地奔向家。然而,自從2020年母親不在了以後,那分歸心似箭的欣悅,只能在記憶深處無聲回響,成了此生再也無法重現的心境。

2010年,我循著往年習慣返家為母親祝壽。考量她的身體已不若從前硬朗,我們決定不讓母親辛勞,改去餐廳用餐。然而,出乎意料,我一踏進家門,便被瀰漫整屋濃郁的滷肉香氣溫柔圍繞。原來母親早已為我們準備好豬腳麵線──滿溢關愛與祝福的生日午餐。開飯前,我與兩位姐姐還疑慮道:「這麼大一碗,晚上餐廳的菜還怎麼吃得下?」然而,當那碗熱氣氤氳、香氣撲鼻的麵線端上桌時,所有的顧慮都瞬間消散了。就連一向飲食清淡的二姐,也被美味吸引無法控制地大快朵頤。那一年母親精心燉煮的豬腳麵線,不僅仍繚繞於舌尖,更深深烙印於心底,成為我此生對母親另一種溫馨而永誌的懷念。

事實上,母親在世時,總記得每個兒孫,甚至親友喜愛的口味。只要到家裡來,母親必定細心為每個人準備他們喜愛的菜餚。有一次,移居大阪多年的嫦梅表姐來美國探望父母親,母親深知表姐想念家鄉的割包,便特地在超市買好了平日少有準備的酸菜、香菜和花生粉等配料,滷好肉,只為讓表姐嘗到那分她思念熟悉的家鄉菜。

除了烹煮佳餚,母親的手藝也展現在其它方面。記憶最清晰的是母親總會花一整個下午的時間,一一為我們六個孩子修剪頭髮、清理耳朵、或裁製衣裳。小時候我們穿的衣服全都出自母親親手縫製的,母親為我們縫製衣服的情景至今仍深烙在心底。

每當母親把我們一個個叫到她跟前,用軟尺在我們身上細量尺寸時,我便知道──又有新衣服穿了。按捺不住心中的喜悅,我總是目不轉睛一刻不離地在一旁看著母親裁製的過程。眼看她手持剪刀,按著她已經描好的線條和圖形,在布料上剪下她所設計的式樣,不消幾個時辰,一件嶄新的衣裳就在她雙腳不停踩踏的縫紉機上形成了。母親深知我們迫不及待想試穿新衣服的心情,自己也跟我們一般興奮起來,刻不容緩地幫我們把新衣服穿上。而且,一旦發現有任何不合身之處,她毫不遲疑,立刻要我們脫下,當即拆除縫線,重新裁改,直到衣服貼合得恰到好處,才肯罷手,臉上才會露出滿意的笑容。她的嚴謹,不僅體現在她的一針一線之間,更貫穿於她的一生──無論做什麼事,她都不辭辛勞,力求臻善,不肯草率,總是以耐心和毅力完成她心中所設定的標準。

母親和父親在1971年從日本移居美國加州後,大半時光都為兒孫奔忙。她曾短暫停留在紐約和匹茲堡,分別照顧大哥松棻和三姐香美的幼兒。1978年定居加州東灣後,又有一段時期陪伴二姐惠美的兩個女兒成長。時至今日,每當我與這兩位姪女相聚,她們仍懷著感恩,追憶當年母親出席她們的課外活動、參加鋼琴演奏會,以及幾乎每個周末都為她們張羅豐盛料理的點點滴滴。

隨著年歲漸長,父母也開始思索他們晚年安居之所。八十年代間,因松棻每年夏天總會來加州和鳳凰城小住,他們對沙漠溫暖乾燥的氣候也喜愛,曾動念隨我定居鳳凰城。那時我滿懷喜悅,憧憬著父母能與我同住一城,方便我就近看顧他們。然而,這分心願終究沒有成真。

母親雖一生以家庭為重,卻一直保有獨立而堅韌的性情。心底始終不曾割捨的是她對「繪畫」的熱愛。即使步入晚年,她對創作的執念與熱情依然如昔。我們幾個子女也了解,母親為兒女操勞一輩子,在生活仍能自理的日子裡,她更需要的是一方靜謐的時空,不受外事干擾的天地,專心作畫。

那段日子,我回家時,看到的總是那熟悉的景象:父親在畫室,母親在廚房的桌子上,如同兒時的記憶般,兩老整個午後都沉浸在繪畫的世界裡,直到晚餐時刻才收筆。由於母親要準備晚飯,父親會承擔起洗淨一排排的毛筆和層層疊疊的調色碟的工作,只為讓母親珍惜每分每秒的作畫時間。

自1975至2002年間,母親陸續完成了數十餘幅畫作,2009年匯集成冊,出版了《林阿琴藝術世界》,為她的藝術歷程留下了珍貴的印記。從這些作品中,清晰可見畫家逐步構築起了屬於她自己的繪畫天地,既映照著創作心境的流轉,也展現了她對筆墨與色彩獨到掌握。無論題材的取捨,抑或構圖的經營,都透露出她對自然界花卉的深邃視角與鮮明審美。她的畫風質樸而不失典雅,清逸中自具韻致,由此確立了她獨有的藝術語言與風格,終於臻至「流水今日,明月前身」澄明的意境。

2020年9月29日,中秋團圓時節,我們一如往昔為母親賀壽,然而那天,她已無力起身與我們同坐一席。不及一個月,在十月八日──星辰燦爛,月影靜謐的那個夜晚,母親安然走入永恆的畫布,享嵩壽105歲 。她一生犧牲自己,為愛奉獻,至此得以合卷歇筆。

那年,父親先行已八年;而她朝思暮想的愛子松棻,也已遠行十五載。這分錐心之痛,或許要到彼岸與松棻重逢時,母親才會知曉,母親才能解卸十數年來對松棻的惦念。

如今,丹青上的織錦已然封存,歲月的歡歌也漸行漸遠。

從此,人間的畫卷裡,再無母親的身影,我的餘生也永遠失卻了唯一且無可取代的至愛──母親林阿琴。(全文完)